| |

|

| |

| |

| 釈尊成道の日によせて |

| |

本日12月8日は「成道会」(じょうどうえ)、釈尊(釈迦牟尼世尊、お釈迦さま)が成道―ブッダガヤの菩提樹(アシュバッタ、ピッパラ)の下で正覚(さとり)を開かれた―とされる日です。

|

| |

|

| |

| 【 ブッダガヤ・大菩提寺(マハーボディ寺院) 】 |

| |

|

| |

| 【 金 剛 法 座 】 |

| |

|

| |

| 【 菩 提 樹 】 (以上、Sanjay Kumar氏撮影) |

| |

釈尊が得られた正覚の内容については、初期仏教の経典の記述に基づいて、「十二支縁起」※1を覚ったとか、「三明」※2(宿命明・天眼明・漏尽明)を覚ったとか等、諸説がありますが、浄土真宗的に言えば、親鸞聖人が「釈尊の出世本懐経」(釈尊がこの経を説くためにこの世に出現したされる経典)とされた『大無量寿経』の、阿難がいまだかって見たこともないような威容を釈尊が現したこと(五徳瑞現)と、その理由を問う阿難に対して釈尊が、

「善いかな阿難、問えるところ甚だ快し。……

如来、無蓋の大悲をもって三界を矜哀したまう。

世に出興したまう所以は、道教を光闡して、群萠を拯い恵むに真実の利をもってせんと欲してなり。」

「しかれば、『大経』には、「如来所以興出於世 欲拯群萠恵以真実之利」とのべたまえり。

この文のこころは、「如来」ともうすは、諸仏をもうすなり。

「所以」は、ゆえ、ということばなり。

「興出於世」というは、仏のよにいでたまうともうすなり。

「欲」は、おぼしめすともうすなり。

「拯」は、すくうという。

「群萠」は、よろずの衆生という。

「恵」は、めぐむともうす。

「真実之利」ともうすは、弥陀の誓願をもうすなり。

しかれば、諸仏のよよにいでたまうゆえは、弥陀の願力をときて、よろずの衆生をめぐみすくわんとおぼしめすを、本懐とせんとしたまうがゆえに、真実之利とはもうすなり。

しかればこれを、諸仏出世の直説ともうすなり。」(親鸞聖人『一念多念文意』)

と応えた、との記述等に基づいて、釈尊その人こそが阿弥陀仏の本願に出遇って念仏して救われたのだ、と申し上げたいところです。

正確な出典は未詳なのですが、古来インドでは何かに感動した時、例えば雄大な大自然!?を見た時に、「アミタ」(量ることができない、無限・無量)という言葉を発してその感動を表現した、という話があります。

また、「南無阿弥陀仏」の「南無」はその起源をたどれば古代サンスクリット語の敬意・尊敬・崇敬を示す間投詞(感動詞)「ナマス」「ナモ」の音写だそうです。

つまり「南無阿弥陀仏」という言葉はその起源をさかのぼれば、「ナモ・アミタ!!」(嗚呼、無限なるものよ)という感嘆の叫びであったということになります。

さてここからは私めの「妄想」をつらつらと……

おっと、その前に予備知識をもう一つ。

東京大学名誉教授でいらした仏教学者の故玉城康四郎博士(1915~1999)は「仏教における法の根源態」(『平川彰博士還暦記念論集・仏教における法の研究』、1975年)という論文以来、『律蔵』「大品」の感興偈(ウダーナ)に三度登場する「諸法が顕現する」(patubhavanti dhamma)※3との記述に着目して、釈尊の成道を「業熟体にダンマ(法)が顕現した」「釈尊における”法経験〟〝法の直接経験〟」であると捉えておられるそうです。

(ちなみに玉城先生は「法」を「言葉を越え、形を離れたものでありながら、現実に経験され得るもの」「形なき純粋生命」「法は過去・現在・未来において普遍的である」と定義しておられます。)

では今度こそ……

「正覚を開くまでこの座を立たない」と誓って菩提樹の下で瞑想を行じていた釈尊が、8日目の朝、ふと目を開くと東の空に明けの明星(金星)が輝くのが見えた。

|

| |

|

| |

| 【 明 け の 明 星 】 |

| |

釈尊が思わず「ナモ・アミタ」と感嘆の声を上げたまさにその瞬間に、「ダンマ(法)の顕現」―我執(「無明の闇」)が摧かれ破られる体験、すなわち回心―が起こり、アミタ(無限)に対する有限卑小なる自己として「曠劫已来、常に没し常に流転」してきた自身の過去世を実感する(宿命明)と共に、流転をもたらした人間の迷いの構造(十二支縁起、無明(むみよう)→行(ぎよう)→識(しき)→名色(みようしき)→六処→触(そく)→受→愛→取→有(う)→生(しよう)→老死)を明晰に理解した。(機の深信)

このような「超越的な飛躍・跳躍」とも言える宗教体験に対して、現在の私たちは「回心」とか「見性」、あるいは「念仏申さんと思い立つ心の発起」といった言葉で表わす伝統を持っていますが、当時の釈尊からすれば自分のこの宗教体験をうまく言葉に表すこともできない、人に理解させることも、ましてや実際に人にこれを体験させることなどと絶対に不可能だと思えたのではないでしょうか。

梵天勧請前の釈尊が、絶望のあまり「このまま何も語らずに涅槃に入ろう(つまり、死んでしまおう)」と思われたのも無理からぬことだったかも知れません。

そしてそれ以後の仏教は、釈尊がその「跳躍」体験に至るまでの修行(瞑想等)を重視してもっぱらそれ(八正道、戒・定・慧)を説き、大乗経典の編纂時に到って初めて「跳躍」体験(ダンマの顕現)の「内景」を探索して、『大無量寿経』の法蔵菩薩の物語が編まれることになったのではないでしょうか。

以上、おこがましくも、「仏の名号をもって経の体とす」(親鸞聖人『教行信証』「教巻」)、「大乗仏教は釈尊以前の仏教」「弥陀の本願は釈尊以前の仏教」(曽我量深)、「初めに名号あり」「根源語・根元語」(安田理深)等の先師の教言に触発されての、私家版「釈尊成道の物語」でした。

お粗末!!<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

|

| |

| |

.jpg) |

|

| 【コルカタ・インド博物館所蔵「降魔釈迦像」】 |

| |

| |

|

| |

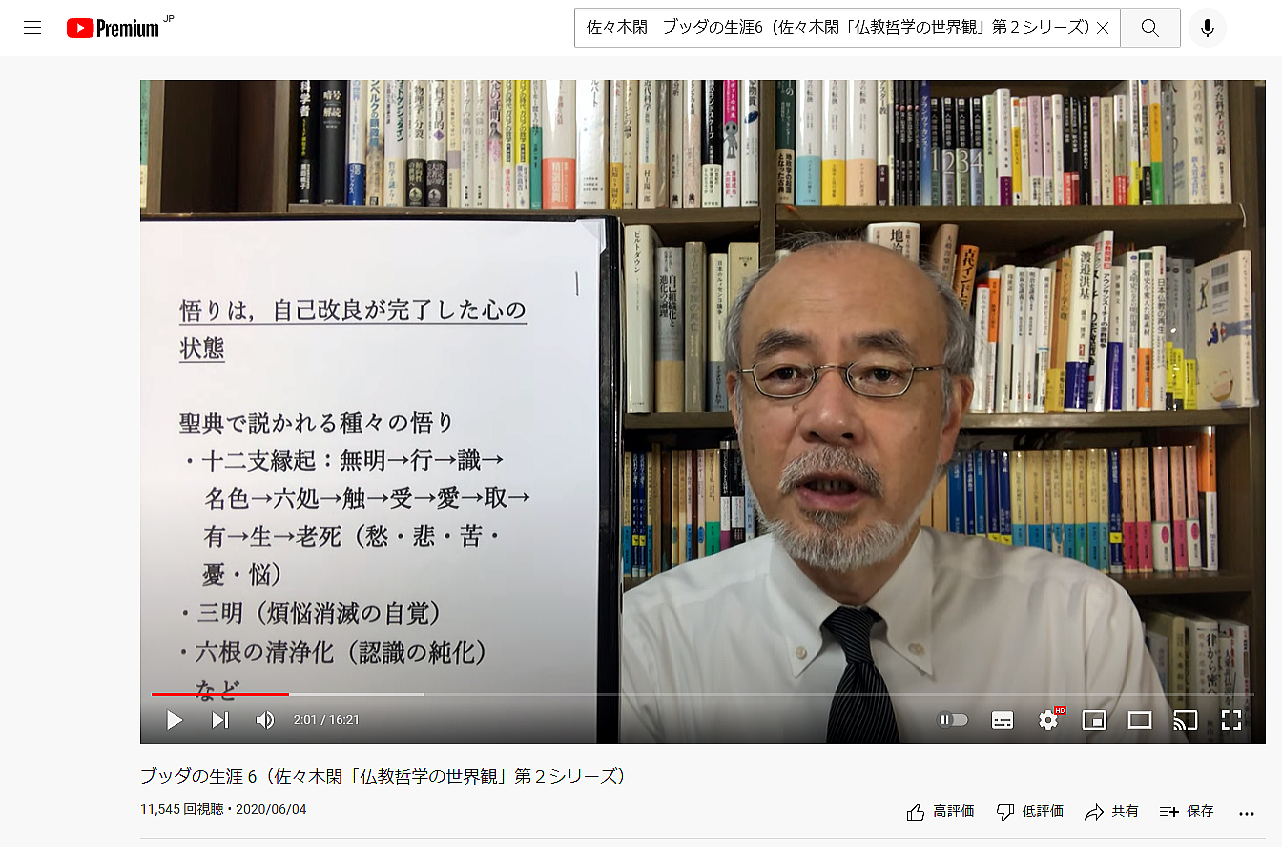

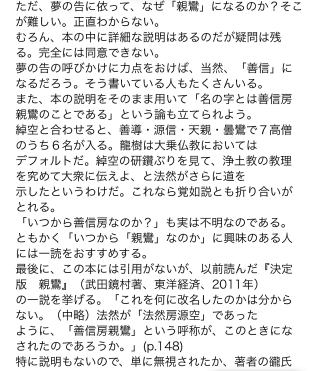

| 【YouTube「ブッダの生涯6(佐々木閑「仏教哲学の世界観」第2シリーズ)」より 】 |

| |

| |

註

※1十二支縁起(じゅうにしえんぎ)または十二因縁(じゅうにいんねん)

【十二因縁】

〔名〕 仏語。無明、すなわち無知を根底においた生存の見方で、無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死の十二を人間あるいは生物の生存を構成する要件として立てたもの。これらはすべて、前者によって後者があり、前者が消滅すれば後者も消滅するという、因果的な連鎖の関係にあるとされる。有力な解釈の一つとして、この十二の要件の関係を三世にわたる関係を示すとするものもある。十二縁。十二縁起。十二縁門。十二縁生。十二懸連。〔法華義疏(7C前)〕

(出典:『精選版 日本国語大辞典』)

《十二の支分》

無明(むみょう、巴: avijjā, 梵: avidyā) - 無知。過去世の無始の煩悩。煩悩の根本が無明なので代表名とした。明るくないこと。迷いの中にいること。

行(ぎょう、巴: saṅkhāra, 梵: saṃskāra) - 生活作用、潜在的形成力、志向作用。物事がそのようになる力=業。

識(しき、巴: viññāṇa, 梵: vijñāna) - 識別作用。好き嫌い、選別、差別の元。

名色(みょうしき、nāma-rūpa) - 物質現象(肉体)と精神現象(心)。物質的現象世界。名称と形態。実際の形と、その名前。

六処(ろくしょ、巴: saḷāyatana, 梵: ṣaḍāyatana) - 六つの感受機能、感覚器官。眼耳鼻舌身意の6感官。六入(ろくにゅう)ともいう。

触(そく、巴: phassa, 梵: sparśa) - 六つの感覚器官に、それぞれの感受対象が触れること。外界との接触。

受(じゅ、vedanā) - 感受作用。六処、触による感受。

愛(あい、巴: taṇhā, 梵: tṛṣṇā) - 渇愛、妄執。

取(しゅ、upādāna) - 執着。

有(う、bhava) - 存在。生存。

生(しょう、jāti) - 生まれること。

老死(ろうし、jarā-maraṇa) - 老いと死。

※2三明(さんみょう)

〘名〙 (「明」は智の意) 仏語。仏・阿羅漢(あらかん)が備えている三つの智慧。すなわち、過去の事を明らかに知る宿命明、未来の事に通達する生死(天眼)明、現在の事を明らかにして煩悩を断ずる漏尽明(ろじんみょう)をいう。三明智。

※経国集(827)一四・和海和尚秋日観神泉苑之作〈滋野貞主〉「三明湿照龍池閣、二道薫迎秋蕙楼」

※三代実録‐貞観三年(861)三月一四日「先資二七廟一。滌二想三明一。恬二神八解一」 〔雑阿含経‐三一〕

(出典:『精選版 日本国語大辞典』)

※3『律蔵』「大品」ウダーナ(感興偈)の三つの詩

夕暮れの詩

実にダンマ(法)が熱心に禅定に入っている修行者に顕(あら)わになるとき、

そのとき一切の疑惑は消滅する。

というのは縁の理法を知っているから

夜中の詩

実にダンマ(法)が熱心に禅定に入っている修行者に顕(あら)わになるとき、

そのとき一切の疑惑は消滅する。

というのはもろもろの縁の消滅を知ったのであるから

明け方の詩

実にダンマ(法)が熱心に禅定に入っている修行者に顕(あら)わになるとき、

そのとき一切の疑惑は消滅する。

あたかも太陽が虚空を照らすように、悪魔の軍隊を粉砕して安(やす)らっている。

|

| |

| (12月8日) |

| |

.jpg)